- 登入

- 註冊

彙整 課程

[喵喵喵喵喵喵喵喵] 講座Video

Open to access this content

汪汪汪汪汪汪汪汪汪汪-講座Video

Open to access this content

2025 AllCats

Open to access this content

貓狗的睡眠及問題

Open to access this content

2023 [多貓家庭, 怎麼多?] 講座 Video

Open to access this content

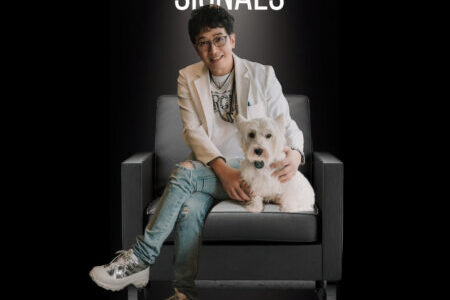

2023 [狗的距離與訊號] 講座 Video

Open to access this content